鼻咽癌,从43kg到44.8kg的生命增量:看不见的抗癌防线营养微生态来守护

作者:李亚希

鼻咽癌

鼻咽癌(Nasopharyngeal carcinoma,NPC)是一种起源于鼻咽部黏膜的上皮恶性肿瘤,主要发生在鼻咽顶壁及侧壁特别是咽隐窝。鼻咽癌发病原因包括EB病毒感染,遗传因素及环境因素,部分不良生活习惯如大量吸烟、食用腌制食品等也可能诱发该病的发生,颈部淋巴结肿大常为首发症状,中国华南地区、东南亚国家是其高发地区,中国每年约有超过6万例新诊断的鼻咽癌[1]。由于所在的部位和累及的范围,鼻咽癌通常无法手术切除。常规采用化疗和放疗后辅以化疗 [2]。鼻咽癌的5年总生存率高达80%,但仍有部分患者面临复发或转移的风险,这也是目前鼻咽癌治疗中急需解决的问题。

案例分享

50 岁的杨先生(化名),九年前曾凭借其顽强的意志和配合积极的治疗战胜了鼻咽癌,让生活逐渐重回正轨。殊不知,九年后,肿瘤卷土重来,且来势汹汹!检查报告上的 "复发" 二字给了他重重一击!

抗癌九年,一场突如其来的“溃败”

2016 年,杨先生确诊鼻咽癌后接受了规范治疗后,病情稳定了九年。然而,2024 年7月的一个早晨,他发现自己无明显诱因出现言语不清,并伴有头晕、头痛。8 月,经PET/CT 检查结果显示,鼻咽癌放疗后出现寰椎转移,MR 检查进一步确认鼻咽癌复发。随后,他接受了鼻窦新生物切除术,然而术后病理却带来新的挑战 —— 确诊为 “放射后肉瘤”,这意味着肿瘤对后续治疗的敏感性更低,抗癌之路更难。

从 2024 年 9 月 30 日至 12 月 6 日,杨先生开始了 CAV/IE 方案交替化疗 4 程,同时在 10 月 1 日启动特瑞普利单抗免疫治疗,共进行 7 程;11月26日行内镜下胃造瘘术。多种治疗手段轮番上阵,可他的身体却在高强度的治疗下不堪重负。10 月 29 日,杨先生出现发热症状,胸部 CT 显示双肺多发感染。在使用美罗培南联合万古霉素、伏立康唑进行抗感染治疗后,症状有所好转并出院回家。但此后,肺部感染反反复复将他拉回医院。

2025 年 1 月 8 日,杨先生开始接受安罗替尼靶向治疗,共计 3 个周期。轮番经历手术、化疗、免疫治疗、靶向治疗后,杨先生的身体已如同大战几百回合后千疮百孔的阵地。经胃造瘘管饮食后,杨先生不仅纳差,近半年体重下降15kg,大便变少、睡眠也差。

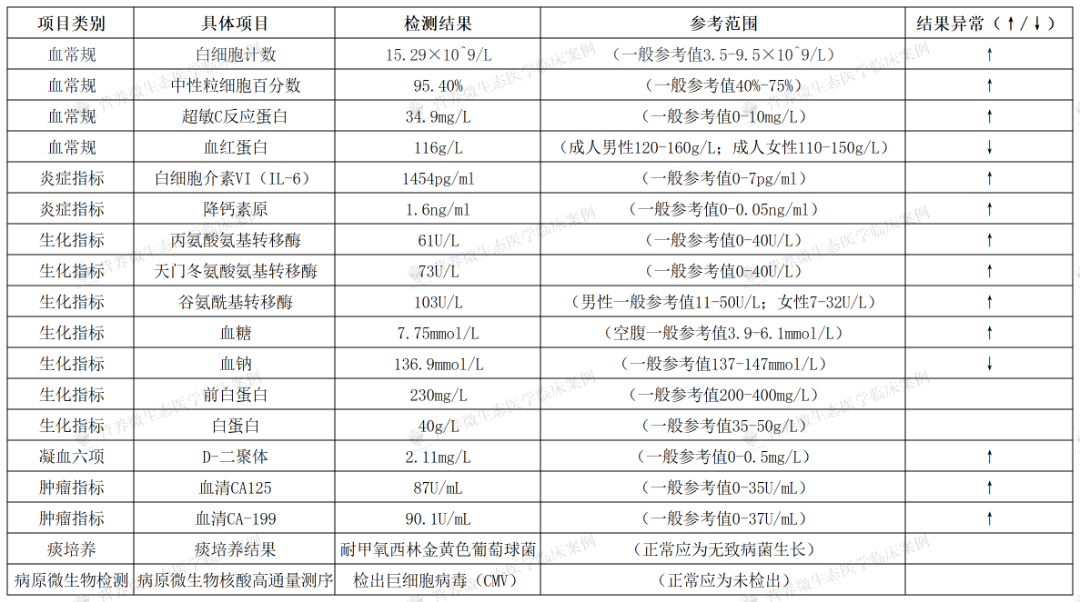

到 2025 年 3 月入院时,身高 1 米 75 的杨先生仅有 86 斤。经内科查体、实验室检查和影像检查,诊断:1)鼻咽肉瘤 2)鼻咽恶性肿瘤个人史 3)骨继发恶性肿瘤 4)肺炎 5)胃造口状态 6)严重营养不良 7)轻度贫血。

看不见的“粮草危机”:营养不良比肿瘤更凶险

肿瘤复发后,杨先生的食欲直线下降,胃造瘘管后摄入食物也很少。而反复的感染、化疗的副作用让他的身体像个 “漏了的水桶”—— 吃进去的营养还不够消耗的多。营养科联合会诊后,我为他进行了全面的营养风险筛查与综合评估:

NRS 2002 评分(A+B+C):5 分,提示患者存在营养风险

营养评估:

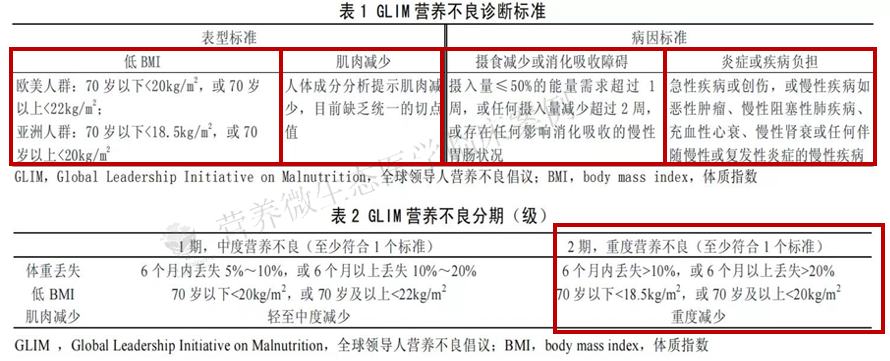

GLIM:2 期,重度营养不良

PG-SGA 评估:重度营养不良

胃肠功能:GIDS 评分提示 1 级,胃肠功能障碍风险增加

排便情况:Wexner 评分 11 分,提示中度便秘

多学科团队的“立体救援”:从“救命”到“养命”

3月20日,杨先生入院后,经全面评估,医院启动多学科(MDT)治疗,肿瘤放疗科、呼吸科、消化内科、营养科、心理科、康复科齐齐上阵。作为营养科医生,我从患者身体状况出发,采取以肠内营养为主的个性化肠内外营养支持,肠内营养从整蛋白型营养制剂 50ml/h 泵注开始 。

营养治疗介入第 3 天,杨先生出现明显腹胀、便秘。在消化内科的莫沙必利和甘油灌肠加持下未能缓解。经查阅资料,在肿瘤患者的营养治疗和慢性便秘治疗中,肠道微生态制剂具有重要作用。经考虑,决定选用经临床循证可以改善肿瘤患者化疗后胃肠道不良反应及协助抗癌治疗的脆弱拟杆菌 BF839 制剂纳入营养方案,经胃造瘘管推注并灌肠的双重干预。

从43kg到44.8kg:每一份重量都是希望

随着微生态制剂的加入,杨先生的胃肠道功能逐渐好转,营养吸收效率显著提升,各项身体指标也在向好改变:

01肠内营养进展

胃肠道功能好转后,营养制剂摄入量不断增加。到第 12 天,整蛋白型营养制剂每日 6 次间断注入,每次剂量达到 260 - 280ml ,总摄入量达 1600ml(热量约 1600kcal,蛋白质约 74g),相较于便秘前的剂量,总摄入量几乎达到了之前的一倍。

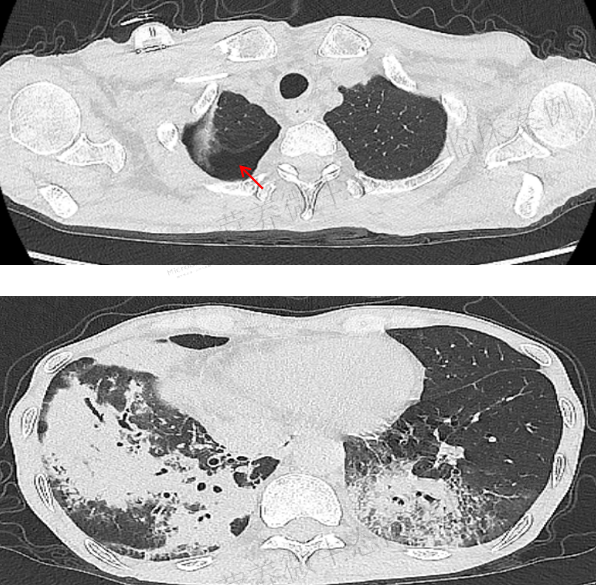

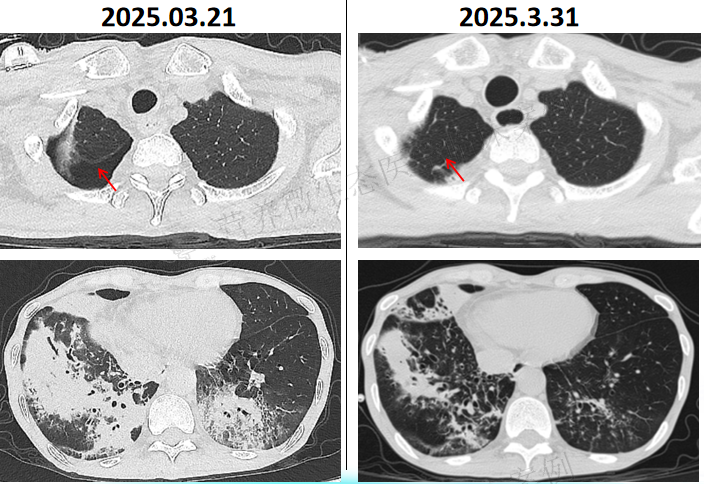

02CT影像

2025.3.21:新增右侧少量气胸(右肺组织压缩约 10%);右肺中叶及双肺下叶多发感染增多,右肺中叶及下肺支气管轻度扩张;右肺上叶前段少许纤维灶无变化。

2025.3.31:右肺中、下叶多发支气管扩张合并两肺感染,右肺下叶感染减少;右肺上叶前段纤维灶无变化。

03感染指标

白细胞计数:15.29 10^9/L→6.23 10^9/L

中性粒细胞百分数:95.4%→64.3%

白细胞介素VI: 1454 pg/ml→2.71pg/ml

降钙素原:1.6 ng/ml→0.07ng/ml

04肝功能指标

丙氨酸氨基转移酶:61 U/L→21 U/L

天门冬氨酸氨基转移酶:73 U/L→26 U/L

谷氨酰基转移酶:103 U/L→30 U/L

05营养指标

白蛋白:40g/L→42.7 g/L

前白蛋白:230mg/L→316.7mg/L

体重:43kg→44.8 kg

握力:16kg→20.8kg

从 43kg 到 44.8kg,从虚弱无力到逐渐恢复生命活力,每一点改变,对于肿瘤患者来说,都是 “雪中送炭”。正如石汉平教授所说:营养不是辅助,是一线治疗方案。

专业分析

肿瘤化疗在精准打击肿瘤细胞的同时,常对胃肠道黏膜造成损伤,破坏肠道菌群平衡,引发腹泻、便秘、腹胀等一系列消化道不良反应。这些症状不仅给患者带来极大痛苦,更会导致营养吸收障碍,使机体陷入营养不良的困境,进而削弱免疫功能,降低治疗耐受性,甚至可能迫使抗肿瘤治疗中断,形成“治疗损伤—营养不足—疗效打折”的恶性循环。其中,慢性便秘作为常见并发症,会进一步加重肠道屏障功能损伤,影响营养物质的吸收与利用,成为制约肿瘤治疗顺利推进的重要障碍。

针对肿瘤患者频发的胃肠道功能紊乱,《慢性便秘肠道微生态临床应用中国专家共识(2024)》明确指出[3],肠道微生态制剂(包括益生菌、益生元和合生元)在慢性便秘治疗中具有重要作用,其通过调节肠道菌群平衡、改善肠道动力与代谢环境,既能有效缓解便秘症状,又能维护肠道屏障完整性,为营养吸收创造有利条件,这为肿瘤患者胃肠道症状的科学管理提供了重要指导。

从临床研究证据来看,部分特定菌株的微生态制剂在肿瘤患者中显示出积极作用,例如:2024年《亚太临床营养学杂志》的一项随机对照试验显示,脆弱拟杆菌BF839能显著降低肿瘤患者腹胀、腹泻等胃肠道症状的发生频率,改善营养相关生化指标[4];同时,基础与临床研究证实,长期服用可增强肿瘤对免疫检查点抑制剂的敏感性,延长晚期癌症患者免疫治疗的生存期,为肿瘤综合治疗提供助力[5]。

本案例中的杨先生,多学科(MDT)治疗联合个性化肠内外营养支持以及补充脆弱拟杆菌BF839,短短10天便显现出显著效果:感染相关指标明显回落,炎症反应得到有效控制;营养状况同步改善,血浆蛋白水平提升,体重有所增加,肌肉力量也随之增强。这些变化充分证实了肠道微生态制剂在改善肿瘤患者胃肠道功能、提升营养状态、增强治疗耐受性方面的重要价值,为肿瘤综合治疗中的胃肠道管理与营养支持提供了有力的实践依据。

参考文献

[1]Chen YP, Chan ATC, Le QT, Blanchard P, Sun Y, Ma J. Nasopharyngeal carcinoma. Lancet. 2019;394(10192):64-80. doi:10.1016/S0140-6736(19)30956-0

[2]Yang S, Wu S, Zhou J, Chen XY. Screening for nasopharyngeal cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(11):CD008423. Published 2015 Nov 6. doi:10.1002/14651858.CD008423.pub2

[3]中华医学会肠外肠内营养学分会.慢性便秘肠道微生态临床应用中国专家共识(2024版)[J]. 中华胃肠外科杂志,2024,27(04):326-337.DOI:10.3760/cma.j.cn441530-20240313-00096

[4]Zeng T, Deng YH, Lin CH, et al. A randomized trial of Bacteroides fragilis 839 on preventing chemotherapy-induced myelosuppression and gastrointestinal adverse effects in breast cancer patients. Asia Pac J Clin Nutr. 2024;33(1):23-32. doi:10.6133/apjcn.202403_33(1).0003

[5]Peng K, Li Y, Yang Q, et al. The therapeutic promise of probiotic Bacteroides fragilis (BF839) in cancer immunotherapy. Front Microbiol. 2025;16:1523754. Published 2025 Mar 31. doi:10.3389/fmicb.2025.1523754